di Mario Giardini

Ho trascorso la mia infanzia in Argentina. E, dato che decenni fa, uno dei cardini dell’insegnamento elementare era lo studio della geografia, sono ancora in grado di recitare, a memoria, il nome delle ventidue provincie in cui è suddiviso il paese. Cui si aggiunge la “Capital Federal”, sorta di extra-territorio dove hanno costruito Buenos Aires.

Ho trascorso la mia infanzia in Argentina. E, dato che decenni fa, uno dei cardini dell’insegnamento elementare era lo studio della geografia, sono ancora in grado di recitare, a memoria, il nome delle ventidue provincie in cui è suddiviso il paese. Cui si aggiunge la “Capital Federal”, sorta di extra-territorio dove hanno costruito Buenos Aires.

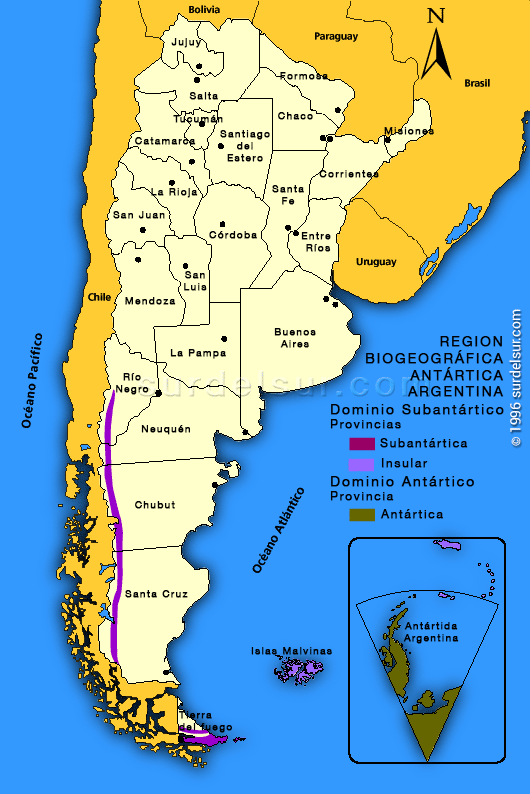

Chiarissima torna, alla mente, la carta geografica. Nella quale, a destra ed un poco in basso, la linea delle acque territoriali passava, e passa tutt’ora, da 12 miglia nautiche a qualche centinaio, per includervi quelle che le maestre insegnavano essere “las Islas Malvinas”. Di fatto, le isole distano un migliaio di chilometri dalla più vicina costa argentina.

Per il resto del mondo, queste isole sono le Falklands. E sono amministrate, come si sa, dalla Gran Bretagna.

In basso, e sulla destra, stava sempre uno spicchio di torta intitolato: “Antartide Argentina”. Territorio sul quale gli argentini hanno delle rivendicazioni, nonostante l’Arntartic Treaty stabilisca, all’articolo 4, che non è possibile “riconoscere, discutere, o stabilire (sull’Antartide ndr) rivendicazioni territoriali… e di non permettere nuove rivendicazioni fino a quando il trattato sarà valido”.

Per molti anni, dunque, sono stato convinto che l’Argentina (all’incirca, due milioni e ottocentomila chilometri quadrati di territorio continentale), trentadue milioni di abitanti (censimento del 92), comprendesse anche le Falklands (dodicimila e rotti chilometri quadrati, la metà del Lazio) e l’Antartide Argentina (oltre un milione di chilometri quadrati).

Se si consulta un’Enciclopedia per sapere quanti abitanti risiedono alle Falklands, si scopre che fra uomini, donne e bambini, sono all’incirca 1900. Sì, meno di duemila (censimento del 92). Che campano allevando pecore, per lo più. Il dato che si trova sull’Antartide è riferito alla sua totalità, e si esprime con due numeri. In estate, 4 115. In inverno, 1066. Cittadini di vari paesi, e lingue, accomunati da un interesse comune: sono, per la stragrande maggioranza, scienziati.

Se si consulta un’Enciclopedia per sapere quanti abitanti risiedono alle Falklands, si scopre che fra uomini, donne e bambini, sono all’incirca 1900. Sì, meno di duemila (censimento del 92). Che campano allevando pecore, per lo più. Il dato che si trova sull’Antartide è riferito alla sua totalità, e si esprime con due numeri. In estate, 4 115. In inverno, 1066. Cittadini di vari paesi, e lingue, accomunati da un interesse comune: sono, per la stragrande maggioranza, scienziati.

Qualche anno sono tornato da Mendoza, la città argentina dove sono cresciuto. Mi è capitato di leggere le cronache di una cerimonia in onore di un pilota di caccia-bombardiere, caduto in una guerra combattuta ai confini del mondo, lontana nello spazio e nel tempo, dimenticata da tutti, ma non dagli argentini: quella, appunto, delle Falklands.

Gli onori venivano resi a un uomo che, vent’anniprima, era il Tenente Hector Ricardo Volponi, pilota di cacciabombardiere della Fuerza Aerea Argentina. Hector Ricardo aveva quasi ventinove anni, quella domenica 23 di maggio 1982, giorno in cui partecipò all’ultima sua missione di quella breve guerra. Volponi s’appressava verso il suo destino, quando incrociò altri compagni che tornavano verso il continente. Fra essi, c’era il suo amico Aguirre.

Nonostante l’obbligo del silenzio radio, Volponi domandò, quasi sottovoce: “Cabezon?” (testone?). L’altro gli rispose: sì. Pochi secondi dopo, il Mirage di Volponi fu colpito da un missile Sidewinder sparatogli contro da un Harrier britannico, durante una breve, furiosa, e cruenta, battaglia aerea combattuta sopra la Bahia di San Carlos.

Hector Ricardo è sepolto ai margini di questa città di provincia, perché aveva sposato una ragazza nata qui, Maria Inés. Nel maggio dell’82, Volponi era padre di una figlia di poco più di un’anno, Maria Soledad. Sua moglie era incinta per la seconda volta, di due mesi. Al figlio che le nacque, la madre avrebbe dato, in memoria del marito, lo stesso nome, Ricardo. E forse perché gli augurava un destino diverso, vi aggiunse Luis.

Ora Hector Ricardo riposa nel cimitero di Maipù, ai piedi della cordigliera maestosa. Guardando verso Nord Ovest, da questo piccolo camposanto si può ammirare la massa gigantesca dell’Aconcagua, 6999 metri di altezza.

Il Mirage di Volponi cadde sulla terraferma della “Gran Malvina”, Great Falkland per i britannici. Per questo, fu uno dei pochi aviatori caduti il cui cadavere fu recuperato, e a cui si diede una degna sepoltura.

Guardo un video. Alla cerimonia c’era parecchia gente; la vedova, i figli, i compagni d’arme sopravvissuti, fra cui lo stesso Gustavo Aguirre Faget, ora comandante di stormo. Capisco perché gli amici lo chiamassero “testone”: sul corpo massiccio troneggia una testa smisurata. Ricardo Luis è un ragazzo sottile, alto, in procinto di iscriversi alla facoltà di Legge dell’Università Los Andes. Risponde sottovoce a un omettino grasso e calvo che, infine capisco, essere un giornalista.

Nonostante la giovane età, diciannove anni, è pacato, pieno di buonsenso, forse perfino insofferente del ruolo di figlio di un martire. Afferma che l’altro, l’inglese che gli uccise il padre, in fondo faceva, dalla parte contraria, esattamente ciò che il suo “viejo” faceva da questa. Che conosce il suo nome (Martin Hale) perché lo ha trovato su Internet. Che non sa, e non gli importa, se sia vivo, o morto. Che non prova nulla per o contro di lui.

Io penso a Hector Ricardo. Al suo sogno, alla passione per il volo, che ho anch’io. Lo immagino bambino, a Tres Arroyos, mentre esce di corsa dall’officina meccanica del padre, perché attratto dal rumore di un aeroplano. Lo vedo la prima volta seduto su un biplano, mentre accarezza la cloche, e si smarrisce di fronte agli strumenti. E’ seduto accanto, o davanti, ad un istruttore che lo intimidisce, e che lo induce a concludere che lui, Hector Ricardo, non sarà mai in grado di portare in volo un aereo. Meno che mai, un caccia a reazione.

E poi lo vedo la prima volta che fa un volo da solista, un senso di incredulità che lo pervade, perché c’è solo lui, su quell’aeroplano; e poi c’è la pista, ed il cielo blu, l’aria calma, e le ombre della sera, che placide, quasi indifferenti, si allungano pigre sul terreno.

Lo vedo intento, furiosamente concentrato a non dimenticare i gesti fatti e ripetuti decine di volte. Prova motore, 4000 giri, off magnete uno; on magnete uno; off due, on due; flaps, alettoni, strumentazione; e poi rullaggio, allineamento, manetta a fondo gradualmente, accelerazione, ottanta orari, rotazione, restituzione di cloche, rampa di salita, virata di contro base, sottovento; lo immagino ascoltare l’avvertimento via radio dell’istruttore: sei troppo alto; risponde: lo so; vedo Hector togliere motore, spingere la cloche avanti, perdere quota, ma non tutta quella che vorrebbe; la tip dell’ala è a 45° dal vertice della pista, è ormai tempo per la virata di base; pochi secondi dopo, virata finale; occhiata all’anemometro, per il controllo della velocità; verifica dell’assetto: la testata 36 che si avvicina; pedale destro, poi sinistro, poi ancora destro per allinearsi esattamente al centro pista; cloche indietro per la richiamata; galleggiamento; carrello principale a terra; cloche indietro per tenere il muso in alto; decelerazione; frenata, aereo fermo in pista. Silenziose lacrime disegnano la felicità, irripetibile, di quel momento. Hector Ricardo Volponi ha messo le ali, e non le smetterà più.

Il resto è forse solo routine, che sarebbe stata la medesima per chiunque, compreso me stesso, se avessi superato l’esame di ammissione all’Accademia Aeronautica, e mi fossi trovato nelle medesime circostanze. Il corso, i gradi, l’addestramento continuo, il Mirage Dagger bellissimo con sulla fiancata il proprio nome. Il reparto, gli amici, la morosa, in volo qualche cazzata di troppo, da raccontare a mezza voce, coprendole con risate un tantino stridule. E di tanto in tanto, per errore proprio o per guasto della macchina, ecco un amico che ti lascia definitivamente…

Eppoi, il matrimonio, una figlia che cresce sempre più bella, ed un secondo figlio che s’annuncia solo attraverso l’ecografia, perché ha appena compiuto le nove settimane, ed infine…infine un dittatore alla frutta decide di andare ad invadere due scogli lontani mille chilometri dalla terraferma, quelle Malvinas che a tutti si insegna essere argentine, ma dove si parla inglese e sventola la Union Jack.

Hector Ricardo Volponi era stato addestrato per una guerra terrestre; l’armamento del suo Mirage era composto di bombe, destinate all’appoggio ravvicinato alla fanteria e alle truppe corazzate di prima linea. Hector Ricardo si troverà, invece, in quel maggio dell’82, a combattere contro incrociatori lanciamissili e Harriers di stanza sulle mini-portaerei Illustrious e Invincible, armato di sole bombe, privo di adeguata copertura elettronica, e con una ridicola autonomia, che gli permette di stare sul bersaglio da un minimo di 45 ad un massimo di 120 secondi, e che tuttavia sono lunghi come l’eternità…

Hector Ricardo Volponi era stato addestrato per una guerra terrestre; l’armamento del suo Mirage era composto di bombe, destinate all’appoggio ravvicinato alla fanteria e alle truppe corazzate di prima linea. Hector Ricardo si troverà, invece, in quel maggio dell’82, a combattere contro incrociatori lanciamissili e Harriers di stanza sulle mini-portaerei Illustrious e Invincible, armato di sole bombe, privo di adeguata copertura elettronica, e con una ridicola autonomia, che gli permette di stare sul bersaglio da un minimo di 45 ad un massimo di 120 secondi, e che tuttavia sono lunghi come l’eternità…

Sono passati ormai molti anni da quel giorno del 1982 in cui la giunta militare del Generale Galtieri decise che era tempo di riunire alla madre Patria le isole. Allo scopo, inviò un corpo di spedizione che prese terra senza incontrare resistenza (con 1900 abitanti, come si fa ad avere un esercito?).

Ero in America Latina, in quel frangente, ma non ricordo di avere letto nulla circa l’odiosa prepotenza esercitata da una nazione di trentadue milioni di abitanti contro un villaggio di meno di duemila. Ai miei occhi, l’azione era equivalente a quella di un Tyson che prende a sberle un nano al quale hanno legato le braccia dietro la schiena. Eppure, non un commento di esecrazione. Ma anzi, molti sussiegosi discorsi che includevano, invariabilmente, un: “Era ora che qualcuno si decidesse a rimandare gli inglesi a casa.”

Si sa come finì. La signora Thatcher riunì il suo Gabinetto, alquanto riluttante a menar le mani per alcuni scogli in capo al modo, e decise che non c’erano scappatoie: bisognava battersi. In breve, la flotta ed i marines professionali di Sua Maestà presero il mare. In poche settimane, i dilettanti dell’esercito argentino (poveri ragazzi di leva, mandati a morire per nulla) furono sterminati. Alcuni si arresero, pochi tornarono in patria con mezzi di fortuna.

Era ovvio che non ci fosse partita, fra professionisti e dilettanti. Fu una mattanza, nella quale perirono migliaia di diciottenni sulla terra. E, sul mare, altre migliaia, in seguito al siluramento, da parte di un sottomarino nucleare britannico, dell’incrociatore Manuel Belgrano, anno di costruzione, se ricordo bene, 1934.

Gli anni sono passati, ma il ricordo di quei giorni di tragedia perdura ancora. Nei genitori argentini che, non avendo potuto seppellire i propri figli nella propria città, mestamente, ogni anno, si recano in pellegrinaggio a Puerto Argentino, come chiamano a Buenos Aires la capitale delle Falklands. Per farlo, hanno dovuto per anni, data l’assenza di relazioni fra Argentina e Gran Bretagna, imbarcarsi sul volo di linea della British, che fa scalo a Rio, o, a seconda della stagione, a Johannesburg.

Il ricordo perdura anche fra gli indigeni delle Falklands, che hanno proclamato festa nazionale il 14 di Giugno, data in cui i marines della Lady di Ferro riconquistarono Port Stanley.

Non credo che sia finita, questa storia. Prima o poi ci sarà un secondo round, e forse non sarà pacifico.

Un giornalista argentino ha visitato il posto, ed intervistato la gente. Il suo articolo cominciava così: “Puerto Argentino, 13 de Noviembre”. Il pezzo si intitolava: “No ha cambiado nada en las Malvinas”. Non occorre tradurre. Leggendo il pezzo, si capisce subito che cosa non è cambiato, alle Falklands.

La gente del posto non odia gli argentini, ma seguita a temerli, e non nasconde questa paura. Gli intervistati dicono esplicitamente che si sentiranno a posto solo quando il Tyson della porta di fronte dichiarerà di avere rinunciato alle pretese di sovranità sulle isole. Dicono, tutti, di sentirsi sudditi di Sua Maestà, la Regina. Dicono perfino che, se un giorno Sua Maestà decidesse che è diventato troppo oneroso difenderli, allora vorrebbero decidere da soli, e senza ingerenze, il proprio destino.

Fra le righe, il reporter lascia trasparire una certa delusione. Non si aspettava, il pover’uomo, tanta diffidenza. Sembra non capacitarsi del fatto che tutta la gente intervistata, senza eccezione alcuna, dichiari di essere e di voler rimanere cittadina di un paese che si chiama United Kingdom, invece di correre a rifugiarsi sotto la bandiera biancoceleste con sole che ride.

Povero cronista, reso cieco dalla politica e dal nazionalismo, incapace di leggere perfino ciò che scrive. Nel suo articolo, riporta i cognomi di tre uomini, intervistati, in inglese, nel pub di Port Stanley: Roy Davies, Jackie Summers e Tony Smith.

Provate a pronunciarli ad alta voce.

Difficile, con questo sound, prenderli per discendenti dei Conquistadores castigliani, nevvero?

Commenti